カーテンクリーニング宅配クリーニング

カーテンのカビを取る方法!レースの洗い方・ハイターでの落とし方・簡単な予防法も紹介

カーテンを見てみると、黒いポツポツが…。

もしカビだとしたら、取らないと、ずっと残るだけでなく、家の中で広がる可能性があります。

カーテンの自宅でできるカビの一般的な取り方をまとめてみました。

【この記事の解説者】

新潟県糸魚川市にある1958年創業の老舗クリーニング業者「株式会社大和屋」の専務取締役。宅配クリーニング「ヤマトヤクリーング」では全国からの依頼に対応中。職人による確かな洗浄技術が好評で、衣類・布団・テント・ぬいぐるみなど、さまざまなものをクリーニング!

カーテンのカビを取る・落とす・洗う方法

カーテンのカビをきれいに取る・洗う・落とす方法をさっそく確認していきましょう。

■洗えるカーテンかを確認する(色落ち・変色・縮みをテストする)

最初に、洗っても問題ないかを確認してください。

中には、色落ちするものや傷みやすいものもあります。

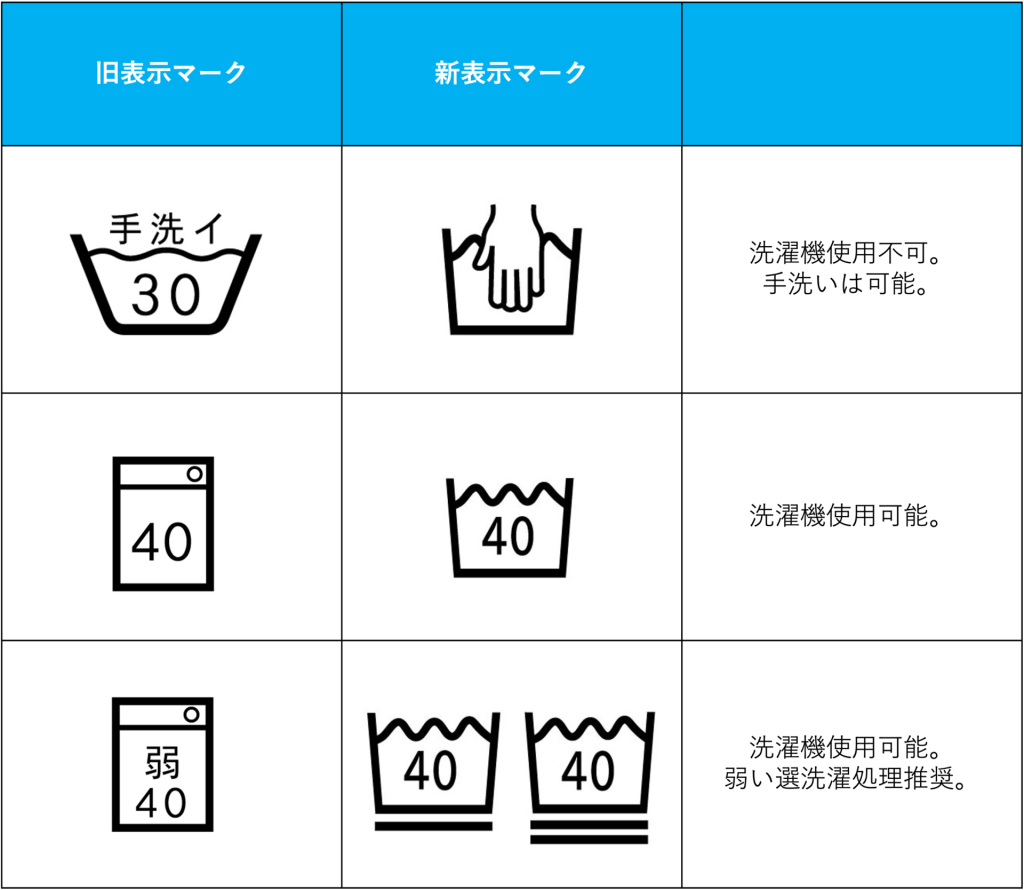

◆洗濯表示を確認

洗濯表示に下のようなマークがある場合は自宅でも洗えます。

※マーク内の数字は、液温の上限温度を示す

※マーク下の線は、1本なら「弱い」・2本なら「非常に弱い」洗濯設定を推奨するもの

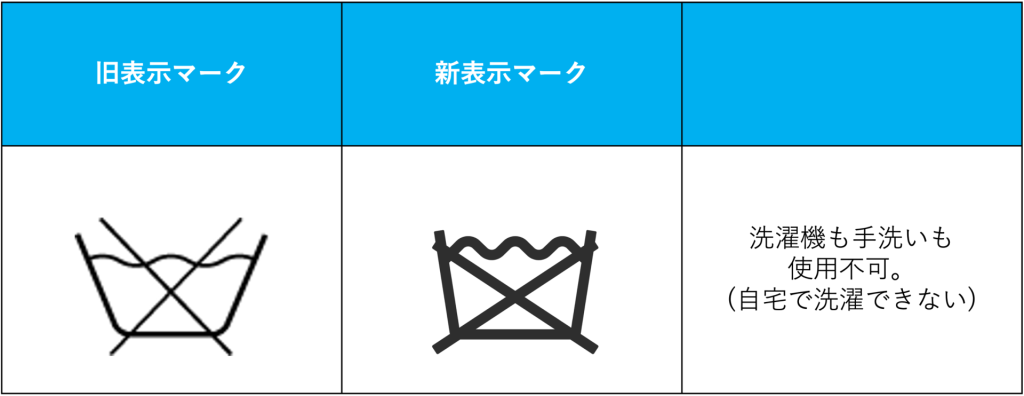

逆に、下のマークがある場合は洗濯できません。

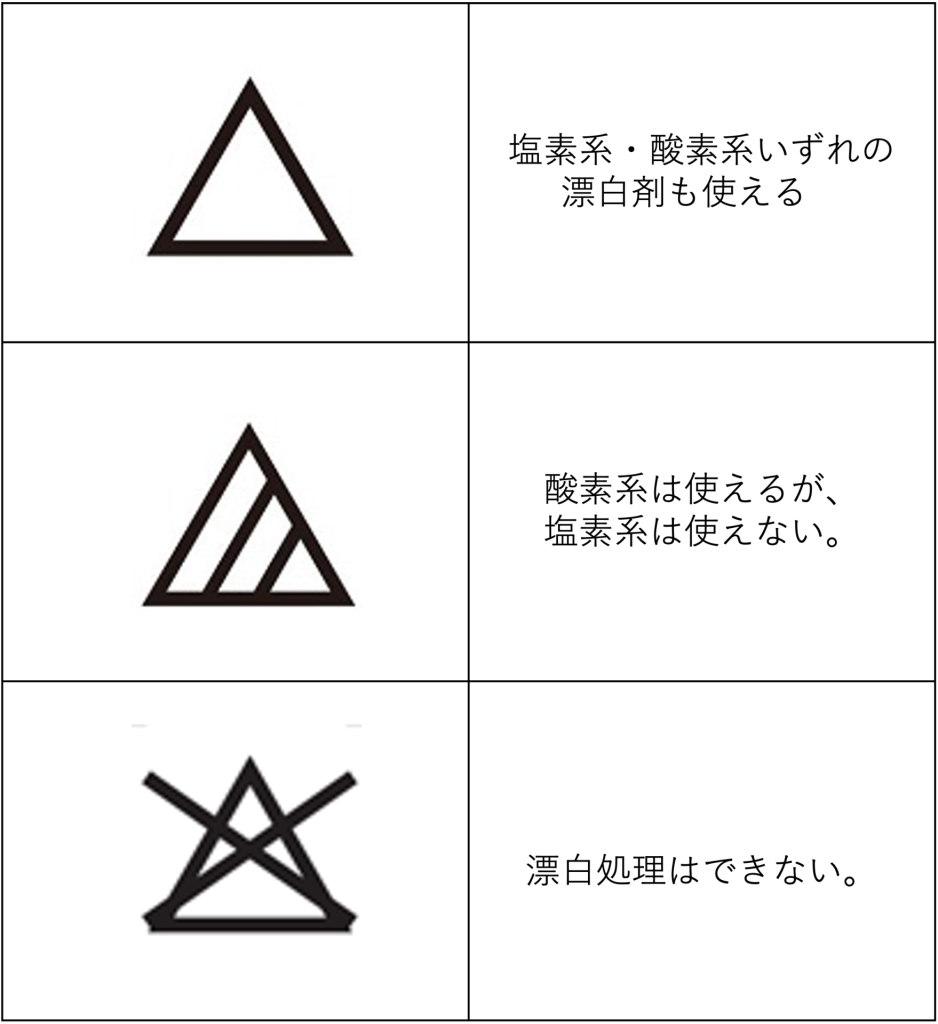

カビ取りとなると、漂白剤を使用する場合もあります。

漂白剤には、塩素系と酸素系があり、使用できるかが洗濯表示の下のマークによって示されています。

自分で洗おうと思ってもカーテンに洗濯表示がない場合は、取扱説明書を探すか・販売業者に問い合わせるかする必要があるかと思います。

ただクリーニング業者であれば、素材をもとに洗えるか判断ができる場合が多いです。

ヤマトヤクリーングは、宅配クリーニングでネット経由でのやりとりになりますが、フォームからの相談ののち、当社からの返信メールにカーテンの画像を付けて送り返してくださればクリーニング可能なカーテンかお答えできます。

◆色落ちや変色の確認

色や柄がついたカーテンは、自分で洗うと色落ちや変色する可能性があります。

全体を一気にではなく、目立たない端のところに洗剤をつけて一度テストしてみましょう。

タオルなどに液体洗剤を少量染み込ませ、軽く叩く感じでカーテンにつけてチェックしてみてください。

◆デリケートな素材でないかの確認

綿・麻・レーヨン・シルクなどの自然素材でできたデリケートなカーテンでないか確認しましょう。

デリケートなカーテンは、自分で洗うと色落ちや縮みの恐れがあります。

無理に洗おうとせず、クリーニング業者に相談するのがおすすめです。

◆自宅で洗える大きさか確認

自宅でカーテンを洗う場合、手洗いか洗濯機を使うかを考えるのと合わせて、それらで洗える大きさかも考えましょう。

大き過ぎて、洗濯機に入らなかったり、洗うスペースがなかったりする場合もあるはずです。

大きくて自宅で洗えない場合は、コインランドリーの大型洗濯機を使うか、クリーニング業者に依頼するかの選択肢が考えられます。

カーテンを浴槽で洗おうと思われる方もいるかと思います。

ただ、全体をきれいに洗うのは大変かつ難しいです。

大きいカーテンのクリーニングは、ぜひ業者を頼ってください。

またヤマトヤクリーングでは、レールから外して送ってくださればシェードカーテンのクリーニングも承っています。

恥ずかしながら、我が家はシェードカーテンを使っているのですが、カビは生えていないものの、全然洗えていません…。

同じような方は、ぜひヤマトヤクリーングにご相談ください。

■手洗いと洗濯機の違い

自分で洗えるとわかったら、手洗いか洗濯機を使うかを考えましょう。

手洗いと洗濯機それぞれの違い(特徴・準備物・手順)をまとめたので、参考にしてください。

◆手洗い

[特徴]

・カビが一部分だけに発生して、そこだけ洗いたいときに便利

・優しく作業ができる、カビがあるところだけ洗うため、生地を傷めにくい

[準備物]

・タオル(フェイスタオル程度の大きさでOK)

・歯ブラシ(もしくは洗濯用ブラシ) 2本

・洗剤(下の手順は中性洗剤を使用する場合)

[手順]

1.ブラシ1本を使い、表面に発生しているカビを落とす

2.カビが生えている部分に、裏側からタオルを当てる

3.もう1本のブラシに洗剤をつけ、カビの部分をトントンと優しく叩いて、タオルにカビを移しながら取り除く(強く叩き過ぎたりこすったりすると生地を傷める恐れがあるので要注意)

◆洗濯機

[特徴]

・カーテン全体にカビが生えている場合に効率的に洗える

[準備物]

・洗濯ネット

・洗濯洗剤(中性がおすすめ)

・酸素系漂白剤

・ゴム手袋

[手順]

1.カーテン(可能ならフックを外す)を洗濯ネットに入れる

2.ドライや手洗いなどの弱いコースに設定し、洗濯洗剤と酸素系漂白剤を入れて洗濯機を回す(脱水は30秒程度でOK)

3.カーテンレールに戻し、吊るし干しで自然乾燥させる(厚手のカーテンは、水気で重さが増してレールを傷める恐れがあるので、竿などで干す)

[工夫点・注意点]

・カビがひどいところは、もみ洗いやブラシによる叩き洗いをしたり、酸素系漂白剤を入れた30〜40℃の湯につけ置き(30分が限度)したりして、洗浄効果を高めるのもおすすめ

・漂白剤を使用するときには、換気とゴム手袋の着用を行う

・柔軟剤を使うと、洗い上がりが柔らかになり、効果によってはホコリの吸着を抑えられる場合もある。ただし、形態安定加工がされているカーテンは、ドレープが解けて戻らなくなる恐れがあるため、柔軟剤は使わない

■洗濯洗剤・漂白剤(ハイター)・重曹など洗剤による違い

洗剤によって、使い方や洗浄力の強さなどに違いがあります。

それぞれの特徴を押さえておきましょう。

◆洗濯洗剤

・中性と弱アルカリ性がある

・中性の方が、洗浄力が劣るものの、生地に優しく型崩れや色落ちがしにくい。デリケートな生地を洗うときや、軽い汚れを落とすときに向いている

・弱アルカリ性は、洗浄力が強く、頑固な汚れを落とすのにおすすめ。生地へのダメージリスクが、中性よりは大きい

・カーテンのカビ取りでは、生地への負担を避ける点から、中性洗剤を勧める意見が多数

・除菌/抗菌/消臭の作用がある製品を選ぶのもおすすめ

◆漂白剤

・塩素系と酸素系がある

・カビ取りには、酸素系を使うのが一般的。自然由来の材料から作られ、安全性も高い。色柄ものや繊細な生地など、さまざまなカーテンに使える

・塩素系は強力。どうしても落ちないカビを取りたいときに使う。ツンとした独特な臭いがする。白地のものだけに使う(色柄ものや繊細なカーテンには使わない)

・塩素系と酸素系いずれの漂白剤を使う際も、十分な換気とゴム手袋の着用を行う

・酸素系の中でも、弱アルカリ性の粉末タイプの方が、弱酸性の液体タイプよりも洗浄力が強い。ただ漂白力が強い分、酸素系であっても動物性繊維に使用できない点に注意が必要

・使うときは、洗濯機を使う場合で説明したようにつけ置きにするか、液体のスプレータイプは吹きかけてからカビが薄くなるまで待って、湯で湿らせたタオルで拭き取るかがする

◆重曹

・汚れ落としに加え、消臭作用が期待できる

・重曹自体には、殺菌や除菌などのカビを取る作用はない。

・天然素材で生地や自然環境に優しく、比較的安価であるのも利点

・使うときは、洗濯機での洗い方として説明した流れのように、つけ置きをするときに重曹を入れる。つけ置きの後は、洗濯洗剤と併用して洗い・すすぎ・脱水をするか、重曹自体にも汚れ落とし作用があるので洗濯機ですすぎと脱水だけする方法もある

カーテンにカビがつく原因や条件

カーテンにカビがつく原因や条件は下のようなものが挙げられます。

■水分(高湿度):湿度60%以上

カビは、水分があるところに生えます。

雨が多く、そもそも湿度が高い上に、洗濯物を部屋干しする機会も増える梅雨時季は要注意です。

さらに空気が乾燥している冬も、加湿器をつけていると、窓に結露がついてカーテンに移りやすいです。

寒いからと閉め切りがちだと、湿気も滞留するので、カーテンにカビが生える恐れも大きくなります。

■適温:20〜30℃

温度も重要です。

カビは20〜30℃の環境下で繁殖します。

梅雨はまさに、この温度になりやすい時季といえるでしょう。

■汚れ(栄養源)

ホコリ・皮脂汚れ・汗などはカビの餌になります。

カーテンは、空気中のホコリはもちろん、開け閉めのときに触って汚れがつきやすいです。

カーテンのカビを取らないとどうなる?

カーテンのカビを取らないと、下にまとめたようなリスクにつながります。

放置していても自然になくなるものではありません。

■健康被害につながる恐れがある

カビを放置すると、健康被害につながる恐れがあります。

黒いカビは特に、胞子が皮膚に付着して皮膚炎になったり、体内に侵入して鼻炎やぜんそくを引き起こしたりと、アレルギーの原因になりかねません。

■部屋内や家具にカビが広がる恐れがある

部屋内や家具にカビが広がる恐れもあります。

カビは胞子を飛ばします。

空気にのって広がった胞子がさまざまなところに付着し、カビがどんどん繁殖していくのです。

■嫌な臭いがする

カビによる嫌な臭いにも要注意です。

汗臭い靴下や湿った土のような臭いを黒カビは放ちます。

しかも、人によって嗅覚のよしあしに違いがあり、住んでいる自分は気が付かなくても、お客さんが来たときに「臭い」と思われる可能性があります。

■見られて恥をかく恐れがある

こちらもお客さんが来たときに、カーテンのカビが見つかって指摘される場合もあるでしょう。

カビが生えているのを、自分で発見できればラッキーかもしれません。

後回しにせず、見つけたときに対処をしましょう。

小学生か中学生かぐらいの子どもの頃の話なのですが、自宅のレースカーテンがカビていたのを覚えています。

冬で冷たく湿って、なおかつカビたレースカーテンが自分についたときは気持ち悪かったです。

アレを家族以外の人にさせてしまったらと思うと、本当に恥ずかしいし申し訳ないと思います。

カーテンのカビを予防する方法

定期的に行いたいカーテンのカビの予防方法もまとめてみました。

洗濯して取り除くのはもちろん、カーテンにカビが再び生えないように日頃からの予防も心がけてみてはいかがでしょうか。

■結露をこまめに拭き取る

カーテンレール・サッシ・窓をこまめに拭き取るなど、結露がカーテンにつかないようにしましょう(ホコリや汚れも併せて取り除く)。

カーテンのカビは、結露によるものが大半です。

防止シートや吸水テープなど、結露防止アイテムを使うのもおすすめです。

■空気を循環させる・換気をこまめにする

空気を循環させるのも、カビ予防になります。

定期的に窓を開け、部屋全体の空気を入れ換えてください。

空気が流れやすいように、隙間を空けて家具を配置したり、サーキュレーターを使ったりするのもいいでしょう。

日が当たりにくい、部屋の北側には家具を置かないのもカビ予防になるかもしれません。

湿度を60℃以下にするために、梅雨時季や雨の日であればエアコンのドライ機能や除湿機を使う方法もあります。

クローゼットなど湿気がたまりやすい箇所に除湿材を置くのも、カビ予防の観点で有効です。

■除菌スプレーを定期的に噴霧する

除菌スプレーを定期的にカーテンに吹き付けるのもいいでしょう。

カビだけでなく、臭いの予防にもなります。

市販品だけでなく、エタノール(無水または消毒用)と水(精製水や水道水)を混ぜた手製のものも使えます。

ただし、生地によってはシミができるかもしれません。

目立たない箇所で試してから全体的に使うようにしましょう。

■定期的に洗う

定期的に洗うのも重要です。

定期的に汚れを落としていれば、カビが生える以前の、汚れによる生地の傷みを予防できる面があります。

ひだや裾など、汚れがたまりやすいところは丁寧に洗いましょう。

洗えないカーテンは、定期的にブラッシングするのがおすすめです。

■防カビ仕様など機能性の高いカーテンを選ぶ

これからカーテンを買う場合は、防カビ仕様のカーテンにする方法もあります。

吸湿性・通気性・速乾性に優れ、抗菌加工などが施された機能性の高いカーテンを探してみましょう。

すべての窓には無理でも、湿気がたまりやすい箇所や結露がつきやすい窓だけ機能性の高いカーテンにする方法もあります。

あとは、自宅で水洗いできるカーテンを選ぶのも、防カビの一つです。

祖父母が元々住んでいた家が5年ほど空き家になっていたのですが、久しぶりに行ったらカビ臭かったのを覚えています。

古いカーテンは機能性が・古い家は通気性や断熱性などが今ほどよくないのでカビやすいです。

もし年配層の親御さんの家がカビ臭いと思ったらぜひカーテンをチェックしてみてください(もしカビていたらヤマトヤクリーングにご相談ください)。

カーテンのカビ取りに関するQ&A

カーテンのカビ取りについて、よくある質問とその答えをまとめてみました。

参考にしてみてください。

【Q】カーテンのカビ取りにキッチンハイターを使うのはいい?

「キッチンハイター」は、花王の「ハイター」シリーズの一種で、塩素系の漂白剤です。

台所用が主な用途ですが、ほかの塩素系漂白剤と同様に、白地のカーテンのカビ取りになら使えるという声もあります。

水で薄めてつけ置きするのに使う人もいるようです。

【Q】防カビ仕様やレースのカーテンを洗う場合の注意点は?

一般的なカーテンと特に違いはありません。

もちろん製品ごとの違いがあるので、洗濯表示や取扱説明書などを確認した上で洗うようにしてください。

【Q】風呂のシャワーカーテンも同じ手順で洗える?

手順が異なりますが、洗えます。

ユニットバスなどにあるシャワーカーテンは、高湿度・適温・汚れ付着(せっけんカスや皮脂汚れなど)の三つが揃った悪条件下にあるため、カビが生えやすいです。

カビがついてしまったら、下のような方法で取り除いてみてください。

[準備物]

塩素系漂白剤(スプレータイプ)

ゴム手袋

マスク

ブラシ

タオル

[手順]

1.ゴム手袋とマスクを着用し、換気が十分か確認する

2.塩素系漂白剤のスプレーを噴霧して10〜15分程度置く

3.ブラシでこすり洗いをする

4.50℃以上の熱湯で漂白剤や汚れを洗い流す

5.タオルで拭き上げてからカーテンを乾燥させる(窓を開けたり換気扇を回したりしたままがおすすめ)

※上の方法でも落ちない場合は、液体タイプの塩素系漂白剤で洗浄液(湯5ℓあたり塩素系漂白剤25mlが目安)を作って30分程度のつけ置きともみ洗いする方法もあります。

こちらもゴム手袋とマスクの着用、十分な換気・すすぎ洗い・乾燥を行いましょう。

【Q】カーテンのカビ取りをクリーニング業者に依頼するメリットは?

カーテンのカビをクリーニング業者に依頼するメリットとして、下のようなものが挙げられます。

・手間暇が節約できる

・失敗してカーテンがヨレヨレ/シワシワになる・傷む・ダメになるリスクが減らせる

・自宅では難しい防カビ加工などが依頼できる

・水洗い不可(ドライクリーニングなら可能なものなど)のカーテンも洗える

もちろん、費用・依頼するまでの手間暇・完成を待つ時間などは必要になります。

業者ごとで違いがあるので、利用しやすいところをぜひ探してみてください。

カーテンクリーニングを依頼できる業者は、あなたの周りにあまりないかもしれません。

カーテンは、洗ったあとに広げて干したりアイロンをかけたりするのにスペースが必要です。

比較的狭い敷地で営業している都市部の店舗型クリーニングなどでは断れる場合があります。

ヤマトヤクリーングは、新潟県糸魚川市に自社工場を構えているからこそ、カーテンクリーニングを提供できています。

利用しやすい価格設定と、ネットでの全国対応をしているのも強みです。

カビ取りも自宅では難しいので、ヤマトヤクリーングの依頼も増えています。

カーテンクリーニングが年間で何百件もある中で、5件に1件がカビ取りの依頼という具合です。

とくにカーテンのカビ取りなら、ヤマトヤクリーングだけの特殊しみ抜き「バブルクリーニング」がおすすめです。

白物だけでなく、色物も洗えます。

詳しくは下記の専用ページをご確認ください。

https://shorturl.at/ybAbL

カーテンのカビをきれいに取る・落とす・洗うならヤマトヤクリーニングに相談

カーテンのカビを取り除く方法を今回紹介しました。

ただ、なかには水洗い不可のマークがあって自宅では洗えないと困った人もいるかもしれません。

手間暇やリスクを考えてクリーニング業者に依頼したいと思った人もいるでしょう。

それならば「ヤマトヤクリーニング」をご利用ください。

1958年創業の老舗クリーニング業者が展開する宅配クリーニングサービスで、全国から利用可能です。

クリーニングと縫製の工場を自社で持つ数少ない業者でもあり、洗濯と併せて修理の相談も承ります。

クリーニングに出すとカーテンがなくて家の中が丸見えになりますが、代わりにつけられる養生(紙)カーテンも販売しております(横200cm×縦195cm/茶色/1枚880円[税込])。

高温スチームでカーテンの自然なウェーブを保つ「パーマネント プリーツ加工」のほか、防カビ・抗菌加工のオプションも利用可能です。

カーテンクリーニングの詳細は、専用ページにて案内しています。

下記からご確認ください。

自宅で洗ってヨレヨレ/シワシワになってしまったカーテンも、ヤマトヤクリーングにご相談ください。

縫製工場も備える数少ないクリーニング業者で、洗濯と修理の両方の相談が可能です。

上の専用ページから気軽にご相談ください。

【おことわり】

ヤマトヤクリーニングでのクリーニングを除き、本記事で紹介している洗濯方法を大和屋が推奨しているわけではありません。

記事の内容に従ってカーテンの洗濯などをする場合、あくまでご自身の責任で行ってください。

編集者プロフィール